ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。

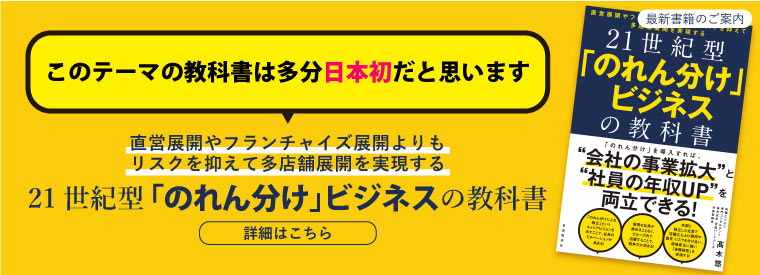

第62回『整骨院を経営してます。のれん分けの導入を検討していますが、うちの社員は独立リスクをゼロにしないと利用しないと思います。このような制度設計はありですか?』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。

【ハイライト】

・のれん分け制度運営開始時の加盟者別リスク導入基準

・経営理念やビジネス設計の真の重要性

・のれん分け時の従業員教育の大事さ

・会社で何もせずお金がもらえる時代の終焉について

・常進パートナーズのコンサルティングメリットを語る

多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。

店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。

田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第62回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。

高木:よろしくお願いいたします。

田村:高木さん、今日も頑張っていきましょう。

高木:はい。お願いいたします。

田村:本日のテーマはこちらとなっております。「整骨院を経営しています。のれん分けの導入を検討していますが、うちの社員は独立リスクをゼロにしないと利用しないと思います。このような制度設計はありですか。」という質問です。こういうのってあるんですかね?整骨院さんだと。

高木:のれん分け制度を利用するような従業員さんっていうのは、自分で独立するような人と違って、リスクをあまり取りたがらない傾向はあるので、リスクをゼロにする、もしくはリスクを下げていくっていうのは基本的な考え方にはなるんですよね。

田村:はい。

高木:ただリスクを今回ゼロにするっていう話じゃないですか。このゼロにするっていうのは正直その経営者、つまり本部の経営者が目指す姿次第かなっていう感じはしますね。

田村:なるほど。それはどういうことでしょうか?

高木:のれん分けを導入して、独立者を輩出できれば別にいいのであれば、リスクをゼロにしてあげればいいと思うんですよね。だけど私達がこれまで付き合ってきた限りにおいて言うと、のれん分け制度を導入する経営者の目指す姿って、独立者を輩出するだけじゃなくて、その先に実現したいことがあるのですよね。

田村:はい。

高木:例えば雇われ店長から独立をしてもらうことによって、仕事に対する意識を高めて、業績を高めていってほしいとかです。例えばそういう観点で考えると、リスクをゼロにするっていうのは結構問題で、例えば最初に投資するお金も必要ないし、人が辞めちゃったら本部の人を貸してあげるし、もしくは赤字に陥ったときに、最低限の収入を保証しますみたいなのれん分け制度だったら、独立したリスクがないじゃないですか。

田村:ないですね。もうハッピーじゃないですか。

高木:そうそう。だけど、それで覚悟決まります?というお話なわけです。店長と何か違います?という感じじゃないですか。

田村:確かにそうですね。同じ責任の範囲みたいな感じしますもんね。

高木:そう。だから経営者が独立してもらって、もう経営者マインドを持って大きな成果を出してほしいみたいに願っていたら、多分リスクゼロにすると、そういうマインドに相手はならないと思うんですよね。それだと良くないんじゃないですか。

田村:なるほど。そこら辺は将来のビジョンを考えながら、独立候補者に対してはリスクを与えるのか、与えないのかっていうのを考えていくのが大事なのですかね。

高木:そう。だから私達ものれん分け制度のご相談を受けるときとか、実際制度作りサポートする際に、最初に経営者の理想っていうのをすごくしつこく聞くのですよ。

田村:なるほど。それはどういうことですか。

高木:「のれん分け制度を導入したいのですが…」って来るわけじゃないですか。だけど1回その話を置いとくのですよね。のれん分け制度ってただのツールなので、そのツールを使って何を実現したいかってことが大事じゃないですか。

田村:はい。

高木:でもどうしてもこののれん分け制度の話ばかりしているとそこに目が行きがちなんで、一体のれん分け制度を置いておいて、のれん分け制度を導入しようと思った背景には、何か実現したい姿とかもしくは今抱えている悩みとかってあるわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:最初それを聞くんですよ。どうしたいんですか?とかどんな悩みを解消したいんですか?みたいな話。それをそんな感じなんですねって聞いたら、そこに向けてのれん分け制度も制度を作っていくのですね。そうしないと、大体、そういうのれん分け制度を導入しようとしている社長のまわりにはこの人が独立しそうだなという目星がついているわけですよ。

田村:はい。

高木:その人の希望に合わせた制度作りがちなのですよね。リスクがあったら僕独立しないですみたいなこと言っていたら、リスクなくしちゃうわけじゃないですか。それだと経営者の理想の姿っていうのは実現できないので、その経営者の理想をある程度明確にして、やっぱりそこに向けていかないといけないですね。

田村:なるほど。ちょっと脱線するかもしれないんですけど、高木さん、さっきのれん分けってツールだよっておっしゃったじゃないですか。やっぱり経営者の方の理想を深く聞いていくと、のれん分けじゃなくてこういう提案がいいなっていうことで、提案の仕方も変えたりするのですか。

高木:変わりますよ。経営者によっても全然違う形になっていきますし、経営者が最初に「僕はこんな感じで導入しようと思っている」みたいなことって言ってくるじゃないですか。大体それ通りにはならないですからね。

田村:なるほど。

高木:別に僕たちも強制的にそうするわけじゃなくて、「社長の実現したい姿とかやろうとすると、こういう点が条件になると思うんですけど…」って言っていたら相手も納得するのですよね。「そりゃそうだ」って言って。

田村:なるほど。

高木:のれん分け制度って結構一言で言うんですけど、こうやってやったらいいよというような物って正直なくて、おそらく会社によっても、業種業態によっても全然違うんですよね。

田村:そうですよね。そこら辺はいろんな業種の違いを知りつつも提案していき、のれん分けを導入していくのは難しいところがありますよね。

高木:そこは面白いところですよね。

田村:そうですよね。ちょっと1個質問したいんですけど、ここで質問者の挙げていらっしゃる「独立リスクをゼロにしないと…」っていう話があるじゃないですか。独立時のリスクって具体的にどんなものが挙げられるんですかね。

高木:一番わかりやすいのはお金の問題ですよね。例えば普通整骨院を経営しようと思ったら、最初に1000万ぐらいを投資して店舗を作るじゃないですか。のれん分けも基本的には独立者にお金出してもらった方がいいわけじゃないですか。だけど、そうしたら、のれん分けするメリットを感じないとか、そもそもそんなリスクだったら独立しないみたいな人もいるわけですよ。

田村:はい。

高木:経営者はリスク、例えば「そのお金をじゃあ本部が全部出してあげるから」みたいに最初は、していきがちなのですよね。

田村:お金出してあげるというのはお店を作ってあげるところとか、そういうところですね。

高木:そうですね。それとか、人を全部本部が雇用してそれを出向させてあげるとか、最低保証みたいな感じで給料を保証するみたいなのはもはや独立じゃないじゃないですか、そんなこと。

田村:そうですね。支店を作ってあげるみたいなイメージですね。

高木:そう。でも、独立者から見たリスク、今までみたいに安定的な収入が得られなくなるっていうリスクがあるじゃないですか。

田村;そうですね。

高木:こういうのをやっぱり取りたくないっていう人はいますよね。

田村;確かにそうですね。お金以外に何かそういうリスクってありますか。独立者のリスクで考えられることで。

高木:よくあるのは人材の採用とかの部分ですよね。特に整骨院とかっていうのは人を採用するのが基本的に難しい業種になっているので、独立する側から見たら、本部の規模だったら人材採用できるけど、実際僕が独立して個人で人採用できるんだろうかみたいな不安って抱えていますよね。これもリスクじゃないですか。

田村:そうですね。ありがとうございます。もう1個質問したいです。先ほど、独立者によってはリスクを与えた方がいい方、リスクを与えない方がいいかっていうのを自分の経営者としての理想像を考えながら行うっていう話をしていたじゃないですか。

高木:はい。

田村:自分の理想像と、独立者にリスクを与えた方がいいのかっていうそこのおり合わせっていうのは、具体的にどういうところから紡ぎ合わせていくっていうことが大事なんですか?つまり、理想はあるけれども、結局それを実務に落とし込むことが制度設計じゃないですか。理想と現実を繋ぎ合わせる事ってどうやって行っていくんですか。

高木:理想をまず描くじゃないですか。制度作りはもう理想に合わせて作るわけですよ。例えば、お金をソコソコ投資しないとできない仕組みになったり、人を自分で雇用しなきゃいけない仕組みになったりするわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:それで制度を使ってもらえれば、経営者マインドが芽生えるわけですね。だけど従業員さんは、リスクを取りたくないですねみたいなことを言っているわけじゃないですか。僕の考え方は、制度を従業員さんに合わせにいくのじゃなくて、従業員さんを制度に合わせるように教育をかけていくっていう考え方なんですよ。

田村;格言ですね。それはどういうことでしょうか?

高木:今回のケースで言うと、独立リスクを下げているわけですよね。一般論で言えば、リスクを取らない限りそれに見合ったリターンって得られない仕組みになっているわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:例えば、のれん分け制度で、本部が全部リスクを肩代わりしてあげるような仕組みを作るじゃないですか。これで独立者も本部も幸せになろうと思ったら、本部が相当独立者からお金を払ってもらわないとそんな制度設計できないんですよね。

田村:そうですね。至れり尽くせりみたいな制度ですよね。

高木:それはそうじゃないですか。結果的に雇用と変わらないわけですよ。それってその独立者にとってあなたが目指す経営者像なんですかって言ったら違うと思うんですよね。だからそういったことに気づかせていくような教育ですよ。

田村:なるほど。そういう教育ってすごく僕難しいなって自分で考えてそう思ったんですけど、要は制度設計を会社としては決めるじゃないですか。もしかしたら独立したいっていう従業員さんにとっては「その制度だと独立したくねえよ」って思われる可能性もあるじゃないですか。どうやってその従業員さんをついてこさせるかみたいな工夫することはあるのですか。

高木:どの会社にも共通しているポイントがまずあるんですけど、ファーストステップでなかなか独立しない人っているわけじゃないですか。なんでその人が独立しないのかって言ったら、そもそも独立した方がいい理由っていうのに気がついてないんですよ。

田村:なるほど。それはどういう事ですか。

高木:だから、従業員の立場で言うと、極論職場に行って時間を過ごせば給料もらえるじゃないですか。だからそれを安定しているって捉えている人って多いと思うんですよ。そうすると独立して収入がもらえるかもらえないかわかんないってことがリスクに感じる訳じゃないですか。

田村:はい。

高木:だけど、多分経営者の方だったらわかると思うんですけど、今の時代って店舗で働いて時間を過ごしてお金をもらっているっていう状態で、ずっと会社に居られる訳ないですよね。未来永劫その場所に居られる保証なんて全くなくて絶対ないじゃないですか。だからそこにリスクがあるじゃないですか。

田村:ありますね。

高木:従業員さんが気付いてないリスクですよね。僕らのアプローチはそれに気づかせにいくってことなんですよ。

田村:なるほど。それってどうやるのですか。

高木:だからそこを手を変え品を変え、そのリスクを気づかせるんです。例えば、僕が書いている本なんかもそうですけど、今の働き手が持たなきゃいけないマインドとかっていうのを書いてあるわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:例えばそういう本を読ませたりして、それについて考える機会を作ったり、世の中の情勢とかっていうのをちゃんと教えていかなきゃいけないですよね。要はコロナで大変なことが起きて大手企業でも人を大量にリストラしたりしている現実があるわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:こういう厳しい時代になった中で、私達は生きていかなきゃいけないっていう話なので、その時に僕たちはどうあるべきなのだろうみたいな話ですね。

田村:なるほど。高木さんのお話聞いてすごく思ったんですけど、僕も今社労士として独立したんですけど、その前って社労士事務所で修行してたんですよね。社労士事務所としてもいっぱいお客さん抱えて給与もらっていたんですけど、そのお客さんを取ることの難しさって従業員だと全然気づかなかったんですよ。

高木:はい。

田村:でも独立すると、給料の元となっているお客さんを連れてくること自体が難しいと思って、すごく自分自身の事業とか仕事に対してめちゃくちゃ興味持ったんですよね。そういう気持ちを従業員さんに持たせるみたいなそんな事ですかね。

高木:そうですよね。例えば社労士事務所が、田村さんにのれん分け制度を利用させたいと思ったら、田村さんが顧客開拓する難しさを気づいてなかったとしたら、もうそれって独立するのを止められないと思うんですけど、その大変さを事前に気づかせられれば、「うちののれん分け制度を使ったら、こんなに初めから顧客引き継げるんだよ」みたいな提案がなされたら、どうですかって話なんですよ。

田村:そうですよね。

高木:だからのれん分け制度の考え方もこれで、理想に合わせて作ったら、あとはその従業員さんが、それを利用しないとか、一歩越えられない理由っていうのが絶対出てくるじゃないですか。そこをあらかじめそうじゃないことに気がつかせていくような教育をしていくっていうのがもう基本的な考え方なのですよね。

田村:なるほど。それってあれですよね、普段の経営者としての仕事だったりオペレーションをしながら、なおかつ人材教育をしなきゃいけないっていう、すごい経営者としては大変なお仕事ってことですよね。

高木:大変ですよね。だけどそれを理想から逆算して考えていくと、そういう風にしていかなきゃいけなくて、でもそれって大切なことじゃないですか。だって経営者マインドを持って欲しいって思っているのに、今のような時代背景とかっていうのをわかってなかったら経営者マインドもクソもないわけじゃないですか。

田村:ないですよね。

高木:だからそういったところって、本来教育しなきゃいけないのですが、それって普通の会社の教育プロセスには大体ないじゃないですか。だからのれん分け制度の導入っていうのをきっかけとして、独立を目指してもらうためにもう絶対そういう教育をしなきゃいけないので、そういうのを導入していくっていうのが、制度構築の後のステップに入ってくるんですよ。

田村:そうですね。そういう難しいところを、貴社の方でサポートいただけるっていうことですよね。

高木:そうですね。これって難しいじゃないですか。こうやって言われても、そういう風になかなか考えられないと思うんですよ。だけど、僕らはこれを仕事にしてるんで、普通にそう考えちゃうんですよね。経営者の理想を実現するためには「これとこれとこれ」の壁を乗り越えなきゃいけないねという風な感じです。

田村:はい。

高木:じゃあどうする?みたいな話なわけじゃないですか。だからその辺はお付き合いしている経営者からやっぱりよく言われますね。「もう全然違う視点からきますよね!」と(笑)

田村:相談する前と後で全然思っていたのと違うみたいな感じですよね。すごい目が開いたみたいな感じですよね。

高木:そこを継続的に接していくことで、だんだん私達のアプローチ方法が何かつかめてくる時があります。そうなるといいですよね。

田村:それはコミュニケーションを交わしていくとわかってくるものなんですか。

高木:月に1回とかは、我々と会って社長の考えを聞いて、「いやでもねそれは…、理想から考えたらどうですか?」みたいなこと言われ続けるんで、嫌でも変わってきますね。

田村:僕は普段高木さんと収録しているからわかりますけど、高木さんと面と向かってこうやってずっと質問されたら、めちゃめちゃ考えるような経営者になると思いますね。めちゃくちゃ分かるんで。

高木:はい、もうそこがのれん分け制度をただ作るだけじゃなくて、教育の考え方とかを学べるのがメリットですよね。

田村:なるほど。ぜひ興味あるリスナーさんはまた高木さんの会社常進パートナーズさんにご連絡いただけたらと思います。本日はのれん分け制度設計の方法についてお話いただきました。ありがとうございました。

高木:ありがとうございました。

無料メルマガ登録

専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内

店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。

セミナー一覧ぺージへ