ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。

第21回『のれん分けを導入したいのですが、トラブルが不安です。トラブルを回避するための方法を知りたいです。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。

【ハイライト】

・今と昔ののれん分けの違い

・のれん分けでの具体的なトラブル

・経営者に向いていない人とは?

・のれん分けは社内制度化すべき?

・トラブルを回避するためのポイント

多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。

店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。

田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第21回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。

高木:よろしくお願いします。

田村:高木さん、今日の質問はこちらとなっております。「のれん分けを導入したいのですが、トラブルが不安です。トラブルを回避するための方法を知りたいです。」というお話なんですけども、トラブルはのれん分けにあるんでしょうか。

高木:のれん分けもですね、伝統的なのれん分けって今まで頑張ってくれた従業員の方に、これまで頑張ってうちに貢献してくれたから、看板貸してあげるから頑張りなみたいな感じの、社長からの恩返しで運用されたんですよね。

田村:昔はそうだったんですか。

高木:そう。結果としてのれん分けがあったみたいな感じだったんですけど。だけど最近って、初めからのれん分けによる独立という選択肢があったりするんですよ。ホームページにのれん分けで独立支援しますみたいなことが書いてあったりして、そうすると従業員さんはそれを見て、支援してもらえるんだって言って入ってきたりするわけですよ。

田村:はい。

高木:そうなると初めからあるんで、従業員さんが「ところでいつ独立させてくれるんですか?」みたいなことを言ってきたりするわけじゃないですか。

田村:なるほど。それはもう既存の制度ですよねみたいな感じですね。

高木:そうそう。だから、前みたいに、「いやもうこいつは完璧に信頼できるし、任せて大丈夫だ。」ていう人だけじゃないんですね。のれん分けする人が、本来そうした方がいいんですけど、やっぱりそうじゃないことが最近のれん分けでは起きやすいんですよ。だから、いかに信頼できる従業員さんとはいえ、トラブルになることっていうのはやっぱり少なからずあるという現実はありますよね。

田村:そうなんですね。ちょっと質問したいんですけど、先ほどもう既に会社の方でのれん分け制度を大々的に公表して、従業員さんに制度としてあるよって宣伝している会社さんは多いと思うんですけど、そうすることによって従業員さんっていうのは具体的にどんな風なトラブルが発生しちゃうんですか。

高木:例えばのれん分け制度を導入してる目的によるんですけど、のれん分け制度を使って、うちの会社は店舗展開を加速するぞって社長が思ってるとするじゃないですか。そうすると社長が展開しようとしているスピードと、従業員さん、店舗を任される従業員さんの成長と人材確保のスピードが一致しない可能性があるんですよね。

田村:なるほど。具体的に言いますとどういう事でしょうか?

高木:だから店舗を出したいんだけど、完璧に任せられる人いない!どうしよう?と。でものれん分け制度を導入した目的が店舗展開の速度を上げることなんだから、それは多少ちょっと心配あるけど、こいつなら大丈夫だろうって、のれん分けすることってやっぱあるわけじゃないですか。これ昔じゃあり得ないんですよね。

田村:そうですね。確かに聞いていると。

高木:あとよくあるケースでいくと、のれん分け制度がありますよって示すだけじゃ、メッセージとして弱くて、例えば入社してから最短何年で独立できますよと言うわけですよ。そうすると、のれん分け制度にパワーが生まれてくるわけですね。働き手から見たときにいつ独立できるのかわかんないのと、頑張ったら3年で独立できると言われたらもう伝わり方が違うわけですよ。

田村:みなぎってきますね、力がね。

高木:そうそう。じゃあ3年間頑張って、「よっしゃー私3年間頑張ったから独立しよう!」って言ったときに、社長から見たらその人微妙だったとしたら、独立させたくないじゃないですか。

田村:そうですね。ちょっと3年じゃなくて5年にしようかなって思っちゃいますよね。

高木:そう。だけど3年間働いていて、何人も手挙げて誰も独立できなかったとしたら、そもそもその制度本当なの?みたいな話になりますよね。

田村:そうですね。

高木:そうすると、従業員さんのモチベーション上げるためにのれん分け制度入れてるのに、のれん分け制度が不満を生むみたいなことにもなりかねないわけですよね。そういうことにならないように、「ちょっとまだ早いかもしれないけど、、」っていう盤石じゃないんだけど、「こいつだったら大丈夫かな」ぐらいで独立させることってあるんですよね。

田村:はい。

高木;でもそうすると、トラブルが生じることっていうのはあるんですよ。

田村:なるほど。年数とかじゃないところで微妙なぐらいで本部が加盟者を独立させたときに、やっぱそういうトラブルが発生しちゃうんですね。もう1個質問したいんですけど、そうやって昔ののれん分けというか、この人だったら任せられるっていう形でのれん分けを任せるという事になるんだと思うんですけど、従業員さんがこの人は任せられるっていうところの判断ポイントは何ですか。

高木:それは、会社の経営者によって結構変わってくるかなと思うんですけど、大きいポイントとしては二つあるかなと思うんですけど、まず経営者向きかという事ですよ。経営者向きかどうかっていうことは、自分の責任だと思って行動できる人かどうか。これってなかなか見極め難しいんですけど、経営者に向いてない人を見極めるって簡単だと思うんですよ。何でも会社のせいにしてくるとか。

田村:胸が痛いリスナーさんもいるんじゃないですか、それは(笑)

高木:でもそうじゃないですか。結局、経営者ってどんな無理ゲーが起きても、何とかしなきゃいけないんですよね。もう言い訳したところで誰も助けてくれないじゃないですか。だからコロナが起きました、売上ゼロになりました、でも家賃を払わなきゃいけません。もうみんな言い訳したいわけですよ。無理だろと。

田村:はい。

高木:だけどそれを言ったところで誰も助けてくれないから、みんな自分で何とかするわけじゃないですか。経営者ってそういうもんだと思うんですよ。それを国の補助金が何か足りないとか文句言う方もいますけど、私もそれを言う気持ちはわかるんですよ。でもそれを言っても解決してくれないですから、結局自分でやるしかないじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:そう。基本的にもう全て起きたことは自己責任。自分の責任で、だけどそれを私は何としても乗り越えてやるっていうマインドが必要なんですよ。だから、そういう意識がある方をやっぱり選ぶ。

田村:はい。それがのれん分けするべき人のまず一つ目のポイントですね。もう一つは何でしょうか?

高木:あとは、その本部が考えている理念とか方針とか、そこをちゃんと共有できる人ですよね。自分のやり方がある人とか、自己流にこだわるような人っていうのは、やっぱり自分でやらせた方がいいっすよね。

田村:のれん分けの制度じゃなくて、もう一独立者としてやってもらうという事ですよね。

高木:そう。ルールの枠内でやっぱりやってもらわないと、チェーン店として成り立たないですから、そこの2点っていうのはやっぱりちゃんと見ていかなきゃいけない。

田村:なるほど。そこはやっぱり大事なんですね、見極めるポイントというか。もう1個質問したいんですけど、先ほどのれん分け制度を大々的に公表してやることによってトラブルが生まれるって話があったじゃないですか。本部としてのれん分け制度っていうのは、公表はしないべきなんですか?場面場面でのれん分けできるよみたいな感じで従業員さんに個別に言ってくみたいな感じがベストなんですか。

高木:やっぱりのれん分け制度の従業員さんから見たときの、信用度とか信頼を高めていくためには具体的に出した方がいいですよ。のれん分け制度の仕組みが最短何年で独立できるとか、どういう条件を満たしたら独立できるって具体的に出さないと、今って働き手の権利者意識とかって強いじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:だからやっぱり曖昧なのれん分け制度って従業員さんからの不平不満の対象になりかねないので、やっぱ具体化して出すんですね。それはもう現代において避けられないんですけど、故に出してしまったがために、のれん分けを認めなきゃいけないケースってのが出てくるわけですよ。

田村:そうですね。

高木:なのでやっぱりそこをどう防止していくのかっていうところは考えていかなきゃいけないんですよね。

田村:防止する上でのポイントって何かあるとしたらこれだよってのはあるんですか?

高木:のれん分け制度の仕組みとか、あとルールって細かくたくさんあると思うんですよ。

こういうのをちゃんと明確にするわけですよ。独立したらこういうルールを守ってもらわなきゃいけないとか、こういう加盟金とかロイヤリティとかを払ってもらうとかってあるわけじゃないですか。

田村:ありますね。

高木:そういうルールをちゃんと洗い出すとともに、何でそうなのかっていうところを従業員さんに丁寧に説明していく。お互い納得した上でやっていくっていうのが大事なんじゃないかなと思いますけどね。

田村:そこら辺がやっぱりのれん分け制度を使ってもらう上でもやっぱり大事ってことなんですね。

高木:先ほどのテーマに戻りますと、のれん分けする際にトラブルが発生する上でトラブルを回避するポイントっていうことなんですけども、リスナーさんの会社さんとかでも自社でできるような対策というか、何かありますか。

高木:今お話したルールとか守ってもらうべきこと、これを細かく洗い出して、やっぱりぜひやってみてほしいのは、何でそうなのかっていうところを説明できるように、考えてみていただきたいんですよ。例えば、ロイヤリティをもらうじゃないですか。何でロイヤリティをもらうのって思うと思うんですよ、相手の方が。

田村:はい。

高木:いや独立支援なんだから、ロイヤリティ高くないですかって思ったりするわけじゃないですか。だからやっぱりそこには納得性を持たさなきゃいけないじゃないですか。例えば、あの一般論でいくと、ロイヤリティっていうのを独立者から払ってもらって、でもロイヤリティは本部の利益になるんではなくて、本部はそれを原資に、自社のビジネスモデルとかのれん分けシステムっていうのを磨き込んでいって、結果としてチェーン全体の利益に繋げていくための原資なわけですよ。

田村:なるほど。

高木:そのために、そういうロイヤリティって残っていて、ロイヤリティってのはこういうところに使われるんだよっていう説明がなされれば納得感出てくるじゃないですか。

田村:出てきますね。

高木:そこの丁寧な説明ができないと、逆に言うと、もしかしたらそのロイヤリティは根拠がないかもしれないって話なんですよ。

田村:そうですね。確かに、会社の成長性に使われてないっていう可能性がありますね。

高木:そこをやっぱ洗い出していただくってのが大事なんじゃないですかね。

田村:なるほど。そこら辺はやっぱり根拠をもって説明できるようにするってことが大事なんですね。洗い出しっていうのは紙とかに書いていくもんなんですか。

高木:やっぱり最初はね、どんなものを書いたらいいかとかはわかんないと思うんで、思い当たることとか大切だなって気がついたことを、一旦まずは紙に書いてみる。合ってる合ってないとかというのはないんで、まずはガーと出して、それをグループ分けしてたりして整理するっていうのがいいんじゃないですかね。

田村:なるほど。そこら辺は自信持って、まずは書き出してみるってことが大事なんですね。トラブルを回避する上でのポイントっていうところで、加盟者としても、新しく経営者となったからには、やっぱり成功したいってところもあるじゃないですか。やっぱり気持ちが前向きというか、ガツガツするところもやっぱあると思うんですよ。そこら辺の意思を統一していくというか、トラブルを起こさないためにどんな風にしていったら良いとかあるんですか。加盟者の方を教育していく上での大事なポイントって何かあるんですか。

高木:独立前っていうのはお互いの権利と義務を丁寧に説明することじゃないですか。独立した後はやっぱり本部の経営者が、独立者の経営に寄り添うことですよね。儲からない場合が、トラブルになる確率が格段に高まるわけですよ。だけど儲かってなくてロイヤリティだけ払ってて、本部は独立者が儲かってるか儲かってないか無視みたいな状況だと、それは相手からしたらめちゃくちゃ心証悪いじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:だけど月に1回とか面談があって、定期的に電話がかかってきたりして、「収益どうなの?結構厳しいね。こういうのやったらどう?本部でもこういうのちょっと手伝うよ。」とかあったら、儲かってなかったとしても一生懸命やってくれてるなって好感持つじゃないですか。そこが大事ですよね。

田村:そうですね。本部の方も見てくれてるなみたいなという安心感というか。

高木:そうですね。結果そのサポートで儲かるようになればトラブルの原因が取り除かれますし、仮に儲からなくたって一生懸命やってくれたら、それはほとんどの人がわかると思うんですよ。そんなところなんじゃないですかね。

田村:なるほど。今日はのれん分け時のトラブルを回避するためのポイントということで、わかりやすくお話いただきました。今日はありがとうございました。

高木:ありがとうございました。

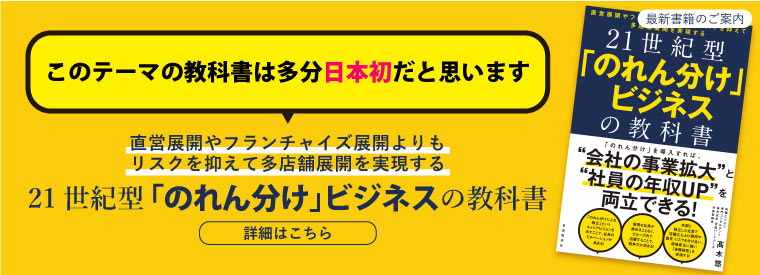

無料資料ダウンロード

のれん分け・社員独立FC制度構築の手順やポイントをまとめた資料を無料進呈しています。宜しければ、下記よりダウンロードください。

セミナーのご案内

店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。

セミナー一覧ぺージへ