(1)人事評価制度の流れ

人事評価は従業員の報酬や配置に直接かかわることが多いため、従業員にとって関心が高く、会社としても、採用、配置、評価、報酬、育成(教育)などの人事制度の中で重要な位置づけとなります。一方、日本の会社は長い間、日本的雇用の仕組みとして、終身雇用、年功序列、企業別労働という3つの特徴を有する雇用制度でした。そのため、旧来の人事評価制度は、終身雇用に基づく年功序列の賃金制度だったため、人事評価と報酬があまり関連していませんでした。

しかし、海外企業含む企業間競争の激化、技術開発促進などによるイノベーションの必要性、少子高齢化による人手不足など、社会環境が大きく変化する中で、年功序列よりも成果を重視する傾向が徐々に高まってきました。それにより、一部の企業では、業務の成果を報酬に反映する、いわゆる成果主義を人事制度に導入しました。人事評価の果たす役割の重要度が増してきたと言えます。

(2)生産年齢人口と有効求人倍率

現在の人手不足による企業間の人材奪い合い激化の状況を理解するために、生産年齢人口と有効求人倍率の変化を長期的視点で見てみましょう。総務省の国勢調査によると、労働力の中心となる15歳~64歳の人口層である生産年齢人口は、1995年の87百万人をピークに減少に転じていて、年々減少のスピードは上がっており、2015年時点では、76百万人と、ピークから約12%減少しています。さらに、少子化により、今後も生産年齢人口は減少することが見込まれています。

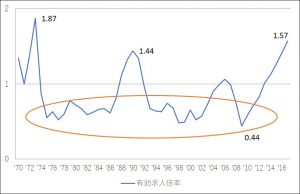

有効求人倍率は、図1 有効求人倍率の推移をご覧ください。1973年以降バブル期までは1倍未満で推移し、バブル期の1990年に1.44倍まで達しましたが、バブル崩壊後はデフレとなり2006年を除き1倍未満で推移しました。その後、リーマンショック後の2009年に0.44倍を記録した後は、一貫して上昇しており、昨年2017年は1.57倍の高い水準でした。バブル期などは1倍を超えましたが、長い間1倍未満で推移してきたため、経営者は、人はいつでも採用できるもの、と考えるようになったようです。しかし、状況は従来になく大きく変わりました。現在の人手不足は、今後も深刻化を増すことが予想されるため、一時的な問題ではなく、根本的な経営問題としてとらえることが大切です。

図1 有効求人倍率の推移

(3)年功序列と成果主義

日本的雇用システムが緩やかに変化する中で、中小企業でも成果主義を導入する会社が増えてきました。今後会社の競争力を強化し、従業員や求職者にとって魅力のある「働きやすさ」と「働きがい」のある職場にするために、成果主義の導入は効果的なのでしょうか?

一般的に成果主義のメリットとデメリットは表1のようになっています。

表1 成果主義のメリットとデメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

成果主義は、従業員のモチベーションアップなどにつながるメリットがある半面、会社や組織間での協業や連携が阻害される可能性があるため、導入には、企業間の競争環境の激化や労働人口の減少などの社会環境の変化を十分理解した上で、全社目標や計画を共有して、導入部分を報酬の一部に限定するなどの人事制度全体での慎重な制度設計が必要です。

(4)人手不足など社会環境に合わせた人事制度の構築

社会環境は大きく変化しています。それに合わせて、従来の経営スタイルではなく、環境変化に応じた取り組みが必要になります。企業は従業員がいてこそ企業活動が成り立ちますので、人事制度、その中でも人事評価制度の構築はとても大切です。具体的には、会社が目指すビジョンを従業員に共有して、ビジョンと一貫した人事評価制度にしたり、従業員の成果を公平に処遇できる人事評価制度を構築したりするなどです。従業員や求職者にとって「働きやすさ」と「働きがい」のある職場環境を整備し、従業員満足度向上につなげましょう。

(コンサルタント・中小企業診断士 木下岳之)

無料メルマガ登録

専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内

店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。

セミナー一覧ぺージへ