ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。

ラジオネームこじつけ職人さんからおたよりをいただきました!いつも聞いて下さりありがとうございます。

今回はリスナーさんのおたよりのご質問にガッツリ答えたいと思います!

第78回 『髙木さんは、PodcastやYouTubeなど情報配信を積極的に行ってますが、配信を続けて来られて、良かったことはどのようなことですか?手応えを感じておられることがあれば、教えてほしいです。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。

【ハイライト】

・情報配信をする事で生まれる親しみや信頼関係の創出について

・既存顧客に対しても生かす事が出来る情報配信のメリットとは?

・経営者の皆さんが興味あるウェブマーケティングを『自社の情報発信のみで』実践できます

・WEBマーケで人材確保や採用を強化できるコツとは?

・高木が情報発信を積極的に行っている理由

・情報発信を「継続」させる事でのメリットとは?

多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。

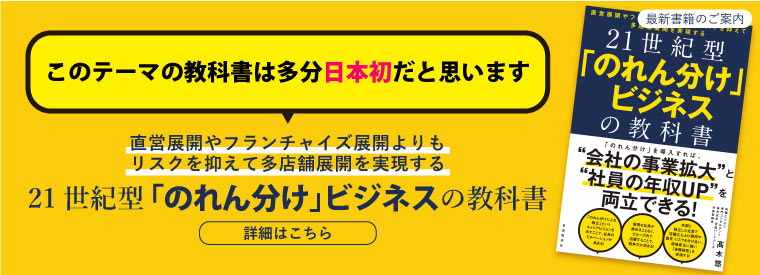

店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。

田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第78回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。

高木:よろしくお願いいたします。

田村:高木さん、事件が起きました。お便りが来ました。

高木:おーやりましたね。

田村:やりましたね、高木さん、どうですか?感想はいかがですか?

高木:やっぱり反応があると嬉しいですよね。

田村:嬉しいですね。初のお便りを読ませていただきたいと思うんですけれども、ラジオネーム、こじつけ職人さんからいただきました。鳥取県の砂丘近くでカフェを経営されているそうです。それでは読ませていただきますね。

おたより「こんにちは。いつも楽しく番組を聞かせていただいています。高木さんに質問です。高木さんは、ポッドキャストやYouTubeなど、情報配信を積極的に行っていますが、配信を続けてこられて良かったことはどのような事ですか。手応えを感じておられることがあれば教えてほしいです。」

田村:と、これはすごいじゃないですか。めっちゃ聞いてくれている方じゃないですか。

高木:これはすごいですね。嬉しいですね。

田村:嬉しいですね。こんな愛するリスナーさんに向けて何かあるんでしょうか?

高木:いやあ、これはたくさんありますよ。このポッドキャストもそうですし、YouTubeもそうなんですけど、これを聞いてくれたり見てくれたりしてる人っていうのは、私がどんな人柄なのかとかどんな専門性を持ってるのかっていうのを、私が知らないところで、詳しくなっていってくれてるんですよね。

田村:はい。

高木:つまり私のことを学んでくれているわけですよ。向こうが、私は会ったこともないのに親しみを感じてくれているようなことっていうのが結構あって、だから、例えばYouTubeを見てますみたいな方が私にお問い合わせをしてくるわけですよ。会うのは初めてじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:そうなんですけど、向こうは私に親しみを感じているんですよね。初めて会った感じがしないみたいな。でも私は初めてなんですよ(笑)

田村:そうですよね(笑)

高木:だけどこれって、すごいことが起きていますよね。普通初めてでお話をするといった場合、緊張感を持ってお話するわけじゃないですか。だから慣れるまでに、やっぱり15分とか20分とかコミュニケーションにかかりますよね。情報発信をあらかじめしていることで関係性を作る一部分っていうのが、もうその前の段階で行われているわけですよ。

田村:なるほど。

高木:向こうはこちらをある程度信頼した状態で来てくださるので、もうそこが不要になるわけですよね。これは僕すごい効果だなと思っているんですよね。

田村:そうですね。ある程度リスナーさんとかYouTube見られている方は高木さんのことはもうほぼほぼお見通しみたいな感じですか。

高木:だってそうですよね。リスナーさんとかYouTube見ている視聴者があえて見に来るものじゃないですか。だから1回聞いて「高木さんとは会わないな」って思った人っていうのはもう離れていくと思うんですよ。

田村:確かにそうですね。

高木:でもそれを継続的に聞いてくださっているっていうのは、少なからずその考え方とか人柄とかも共感してくださっているわけじゃないですか。それが積み重なっていって、いつの間にか会ったこともないのに信頼関係っていうのが、構築されていくんです。これまさにオンライン化とかデジタル化が進んだ今だからこそできることなんじゃないかなと思うんですよね。

田村:確かにそうですね。いつでもどこでも自分の情報を発信できますしね。逆に言ったら、どこでも、どんなところに住んでいる人でも高木さんのことを好きになれる、そういうコンテンツですもんね。

高木:すごい可能性ですよね。他にも良いことって結構あって、例えばうちのクライアントがいるわけじゃないですか。クライアントと直接的に会うのっていうのは、平均的には1ヶ月に1回とかのわけですよ。だからそんなに頻度が多くないわけじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:だけど、このポッドキャストとかYouTubeとかそういったものっていうのは週に1回とか週に2回更新されるわけじゃないですか。クライアント様は比較的高い確率で聞いてくれたりするわけですよ。向こうは私に日々接している気持ちになってくるんですよね。

田村:なるほど。

高木:だから、「久しぶりに会っているのに、向こうは私と久しぶりに会った感じがしない」みたいな感想とかっていうのもあって、これもすごい効果ですよね。

田村:確かにそうですね。別に会う時間がないときでも向こうは見れますし。その辺はコミュニケーションの仕方としてはすごく円滑に進んでいいですよね。

高木:そうそう。だからやっぱりコミュニケーションって、面と向かってお話するのが一番いいとは思うんですよ。だけどそれはどうしても時間がお互い取られてしまうんで、もう多くの人とその関係性をもったら難しいじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:だからそのコミュニケーションを補足する形で、こういうポッドキャストとか動画を活用していくっていう考え方も多分あるのだと思うんですよ。これもすごい可能性ですよね。

田村:確かに、ポッドキャストもやってYouTubeをやって、もう高木さんある程度情報発信の全てを網羅されている感じがありますよね。ブログもやっていますし。

高木:そうなんですよ。だからある程度かじりつくした感じがありますね(笑)

田村:そうですよね(笑)リスナーのこじつけ職人さんが、「手応えを感じておられることがありますか?」って書いていますけど、なんか手応えっていうと、「これをやって、何か売り上げに繋がった」とか、「今までのお客さんの反応の感触と違う」みたいな、そういうのをもっと聞きたいのかなと思うんですけど、なんかありますか?手応えって言われたものだと。

高木:全然違う観点でお話すると、今お話したのっていうのは、私のメイン事業に対するプラス効果なわけじゃないですか。だけどそれ以外のプラスの効果っていうのもあるんですよ。

田村:それは何でしょうか?

高木:それは何かっていうと、YouTube試したりポッドキャスト試したりっていうのはある種Webマーケティングっていう枠組みの中の一つのツールじゃないですか。今の時代って、特にコロナ禍になってからWebマーケティングって、避けては通れないものになっていると思うんですよね。

田村:そうですね。

高木:みんな興味があるわけじゃないですか。それをまさにポッドキャストとかYouTubeを使って僕は実践しているわけですよ。当然失敗したりもあるんですよ。苦労もしているんですけど、それが全て要は私が関わっている企業の方っていうのが知りたい情報なわけですよ。

田村:そうですよね。

高木:そうそう。だからそれを僕はある種やっているということです。しかも勉強もするじゃないですか。専門家の方に教えてもらったりもしているんで、それを付加価値として提供できるようになっているわけですよ。だから、そういう意味でいったらクライアントの方、私のお客さんの方っていうのは、今までの私と付き合っているよりも、そういうポッドキャストとかYouTubeとかやった後の私とお付き合いしている方が得られるものが多くなっていると思うんですよ。

田村:確かにそうですね。

高木:しかもこのWebマーケティングの知識っていうのは、今もうみんな欲しいものなんですよね。

田村:やっぱりそうですか。

高木:そうそう。

田村:確かにそうですね。実践に勝るものはないですからね。高木さんがもう既に苦しみとか、「こうやったらうまくいく」っていうのをだんだんとわかってきて、それが直にすぐ聞けるっていうのは、やっぱりそのクライアントの方にとってもプラスなことですもんね。

高木:いやあ、すごいプラスだと思うんですよ。僕は別にその道のプロじゃないんで、そこにすごいコストをかけることもできないし、手間をかけることもできないじゃないですか。だから、自分たちの中で限られた手間とコストでやっていくかみたいなことを追求しているわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:これはもう中小企業でもすぐ実践できるもののわけですよ。だから、多分一番欲しい情報を持っているんだと思うんですよ。いろんなことを勉強した中で、「これは難しい」とか「これはお金がかかりすぎる」とかっていうのを取捨選択しながらやっているから、それはクライアントさんも欲しいじゃないですか。

田村:それはそうですね。

高木:そこはもう全然違った観点ですけど、すごく手応えを感じていますよね。

田村:高木さんの本業といったらフランチャイズ化とかのれん分けとか多店舗経営のところが中心じゃないですか。それがWebマーケティングのところもご相談できるって言ったら結構経営者の方も食いつきがよくなるんじゃないかなって個人的には思いますね。

高木:なのでWebマーケティングの例えば考え方を活用した人材採用の仕方とか、それ以外にも例えばフランチャイズでいったら加盟店をどう獲得するかみたいなところっていうのに、私は今Webマーケティングの考え方っていうのをすごく活用しているんですよ。

田村:そうなんですね。

高木:こういうのは、やっぱり実際に実践しているからお話できる内容だと思いますし、しかもそれが、現実的に中小企業でもできるようなお話になっているわけですよ。これを知りたい会社って絶対多いですよね。

田村:いやあ、多いですね。もうどのツールを使っても人材が集まらないみたいな企業さんって多いので、もう高木さんが全てそういうところで苦労もして、これが王道だっていうところがわかっていれば、それをやってみたいと思う企業さんも増えると思いますね。

高木:だって例えば人材採用を強化していきたいと考えるんであれば、まだ見ぬ仕事を探している人たちと会社との関係性をいかに面接の前段階で構築できるかみたいなのが重要なわけじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:ですのでポッドキャストとかをうまく活用して、仕事を探している人にこの音声を届けて、そこで相手がポッドキャストで会社のことをいろいろと学んでくれて、会社の経営者とか従業員さんとかの雰囲気を知って面接まで来てくれたら、これは採用まで至る可能性が高いじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:そう。これをどういう風に組んでいくのかっていう話なんですよね。普通の採用活動になってくると求人票をどう書くかとかそういうレベルの話になっちゃうじゃないですか。それは必要なんだけど、それを今の時代に合わせてWebマーケティングの発想を入れるとどうなりますか?みたいな話にできるわけです。

田村:確かにそうですね。

高木:すごいプラス効果ですよね。

田村:ありがとうございます。追加であと二つ質問してもいいですか。このこじつけ職人さんの文章に立ち返って質問したいです。まず一つ目なんですけど、「高木さんは情報発信を積極的に行っていますが、」と書いていました。高木さんが情報発信を積極的に行っている理由を教えてください。

高木:それは、クライアントを獲得するとかパートナーを獲得するっていう観点で考えたときに、私がどんな人なのかとか、どんな考え方で事業をやっているのかっていうのを知った上で来てもらわないと、お互いにとって無駄な時間とかコストが発生する可能性って高いですよね。

田村:高いですね。

高木:高いじゃないですか。だって例えば僕はのれん分けとかフランチャイズ展開のサポートとかってしていますけど、そういうことをやっている会社っていうのは他にも何社もあるわけですよ。

田村:はい。

高木:そこに対して僕が「のれん分けのサポートしますよ」とかしか言ってなかったとしたら、何が起きるかって言ったら、それはもう金額の比較とか、実績の比較とかになるわけじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:もう金額で比べられたら最悪ですよね。

田村:価格競争になっちゃいますもんね。

高木:そうそう。実績とかって言ったって、僕らそもそもそんなに年齢が年取っているわけでもないから、例えば私は今39歳なんですけど、60歳の方と比べられたら、それは経験少ないのも当たり前じゃないですか(笑)

田村:何も言えないですもんね(笑)

高木:どう考えたって年数が違うんだから無理なんですよね。

田村:そうですね。

高木:そう。だけどそれを回避したいと思ったら、僕の考え方とか人柄とかっていうのをちゃんと前面に押し出して、そこに対して共感してくださった方が来てくださったら、これは経験がどうとか金額がどうとかそれ以外のことで、関係性を持てる可能性って生まれるじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:だから僕は自分のことを弱者だと思っているので、弱者だからこそ限られた方でもいいんで、共感してもらえる情報発信をしていかないと、駄目なんじゃないかなと思うんですよ。だからもう生命線なんですよ、情報発信するっていうことは。

田村:高木さんがなぜ積極的に情報配信しているかの真髄がわかりました。ありがとうございます。ちょっと時間も近づいてきたんですけど、最後に二つ目のご質問です。配信を続けてこられて良かったことって書いてあるんですけど、続けてきて良かったことは何かありますか。情報配信していてのメリットを最後、お願いします。

高木:これはたくさんありますよ。まず配信をするっていう事は、それなりに情報を整理しておかないと配信できないじゃないですか。だから、配信をすればするほど、情報が整理されていきます。情報整理するっていうことは理解を深めていかないと整理も何もないじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:だから自分自身のスキルアップ、レベルアップにはもう確実に繋がっているんですよ。

これはかなり大きいですよね。情報発信を続けていく事はかなりの苦行じゃないですか。

田村:苦行ですね。

高木:しかもやらなくてもいいんですよね、別に。

田村:それは深いですね。なんでしょうか?

高木:別にやらなくても、直ちに僕が大きなマイナスを被るかといったら被らないじゃないですか。

田村:ファンがいなくなっちゃって、寂しい気持ちはあるかもしれないですけど(笑)

高木:そうそう(笑)だから別にすぐには困らないわけですよ。でもそういう中でも継続していくっていうのは、もうある種の自分と約束してそれを守るみたいなのは自分の鍛錬になるわけですよね。

田村:はい。

高木:事業活動の基本だと思うんですけど、やるべきことっていうのをちゃんと明確にして、それを決められた通りに実践していくっていうのは、もうこれができないとPDCAとかってよく言いますけど、成り立たないわけじゃないですか。

田村:約束破っていますもんね。

高木:そうそう。だからそういう自分と約束してそれを守る力が身に付くっていうのもそうですし、それができるっていうことがそもそも信頼に繋がっちゃうんですよね。

田村:なるほど。

高木:ポッドキャストを週に1回更新しています、YouTubeは週2回更新します、ブログも週1回更新していますとかって、もうやっているんですよ、当たり前のように。

田村:そうですね、ずっと続けてきていますもんね。

高木:そうそう。もうそれを見た瞬間、例えばホームページを3年前とかに作って、「ホームページ作りました」みたいなニュースが載ったやつってあるじゃないですか。「もうどっちを信頼する?」みたいな話ですよね。

田村:確かにそうですよね。

高木:もうだから、今挙げただけでも三つもあるじゃないですか。続けるってすごく大事です。

田村:いやあ、ありがとうございます。この文章だけでもすごく質問深い質問だったんですけど、高木さんズバリ、リスナーさんに返せたんじゃないですか。ご回答できたんじゃないでしょうか。

高木:できましたかね?よかったです(笑)

田村:はい、ありがとうございます。ラジオネームこじつけ職人さん、ありがとうございました。店舗ビジネス研究所ではいろんなリスナーさんからまたコメントをお待ちしております。どんな質問でもいいですよね、高木さん。全部多分返してくれると思いますので、ぜひもうどんな質問でもいいので、リスナーさん、送っていただきたいと思います。本日も高木さん、ありがとうございました。

高木:ありがとうございました。

無料メルマガ登録

専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内

店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。

セミナー一覧ぺージへ