ネットラジオ『多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所』は、弊社代表の高木と社労士の田村陽太が、飲食店、整体院、美容院等の様々な店舗ビジネスの「多店舗展開」を加速させるために重要な事を対談形式でお話しするラジオ番組です。

第74回 『人材採用のために自社のHP(ホームページ)を見直したいと考えています。ポイントを教えてください。』というテーマで店舗ビジネス専門コンサルタントの髙木悠が熱く語ります。

【ハイライト】

・HP作成が求人広告と並んで重要である理由

・会社経営者がHP制作に取り組む上で間違える2つのポイント

・ホームページを作れば完全無敵だと思っていませんか?

・自社HPの情報を求職者に信頼してもらう為に大切な事

・HP制作会社に丸投げしてしまう事が良くない2つの理由

・自社HPが魅力的になるポイントは「継続性」

・本当に作成が大変な経営者ブログによる得られる二大メリット

・理想的なHP制作会社の選び方について語る

多店舗化・フランチャイズ化を考える店舗ビジネス研究所。この番組は株式会社常進パートナーズの提供でお送りいたします。

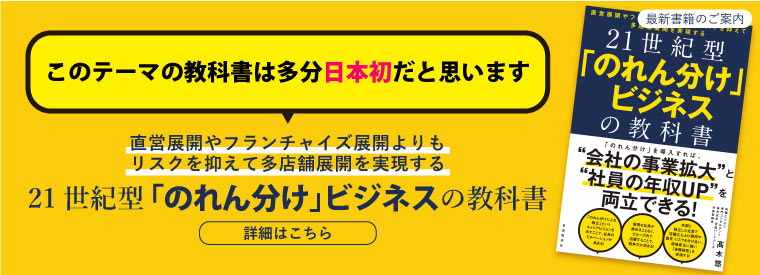

店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠が最速・最短で年商30億、店舗数30超を実現する実証されたノウハウをコンセプトにのれん分け制度構築、FC本部立ち上げ、立て直し、人事評価制度の整備など飲食店、整体院、美容院などの様々なビジネスの多店舗展開を加速させるために重要なことを対談形式で分かりやすくお話しする番組です。

田村:こんにちは。パーソナリティーの田村陽太です。配信第74回目となりました。本番組のメインパーソナリティーをご紹介します。店舗ビジネス専門コンサルタントの高木悠さんです。よろしくお願いします。

高木:よろしくお願いいたします。

田村:高木さん、今日も頑張っていきましょう。

高木:はい、お願いします。

田村:本日の質問は、こちらとなっております。「人材採用のために、自社のホームページを見直したいと考えています。ポイントを教えてください。」ということなんですけども、高木さん、ホームページも作れるんですね(笑)

高木:ホームページは作れないですけど(笑)、人材採用を進めていく上で、ホームページ改善ってやっぱり一番重要なのですよ。これ何故かっていうお話なのですけど、普通の人は求人広告とかで仕事を探すわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:だけど、そこに載っている情報って結構少なくないですか。

田村:そうですね。会社の中身がわからないという感じはありますね。

高木:そうそう。あんまりああいう所って情報を載せられないじゃないですか。だから普通の人って、会社のホームページをちゃんと見ると思うんですよ。だから例えば会社のホームページがないとか、会社のホームページはあるんだけど、もう全然会社の詳しい事がわかんないってなっちゃったら、そもそもそこでほとんどの求職者が離脱してしまうじゃないですか。

田村:はい。

高木:だから求人広告をかけるのであれば、やっぱりホームページがちゃんとしていないと、そもそもコスパが悪くなってしまうんですよね。だから人材採用のことでまず悩んでいたら、ホームページを直すっていうのはもう鉄則なのですよ。

田村:なるほど。そういった意味でも人材確保のためにはホームページ整備を今後やっていかなきゃいけないっていうことですよね。

高木:そうそう。私の関係先で最近有料の媒体の求人広告に2つ載せたんですよ。そしたら結構問い合わせが来たんですけど、求人広告からの申し込みって大体6割ぐらいだったんですって。それで残りの4割はホームページ経由で来たらしいんですよね。

田村:へえ、なるほど。

高木:それは4割っていうのは確実にホームページを見ているわけじゃないですか。ホームページ見た人でも求人広告の方から応募してくる人っていると思うんですよ。

田村:可能性はありますよね。

高木:だから実質多分5割以上は、やっぱりホームページを見て来ているという事です。しかもやっぱりホームページを見て応募している方が、経営者が今求めている人材像みたいなのが聞けるみたいなんですね。

田村:なるほど。

高木:だから採用を有利に進めていくっていうことだけじゃなくて、自社が欲しい人材像を採用していくっていう意味でも、ホームページの内容とかは大切ですよね。

田村:そういった意味でもホームページの見直しというのが大きな効果をもたらすということですね。今回はそのポイントというところで教えていただきたいです。

高木:これ、まず多くの会社が間違えるポイントっていうのがあるんですよ。ポイントは何かっていうと、ホームページの制作に結構多額のお金をかけて綺麗なのを作って、それだけで満足しちゃうっていうやつですね。

田村:そこは何が駄目なんでしょうか?

高木:これは、ホームページを作るのは別に悪いことじゃないんですよ。良いことだと思うんですけど、採用の目的のためにホームページを作るじゃないですか。そこに掲載されている情報って、明らかに採用目的に作り込まれているじゃないですか。

田村:はい。

高木:「残業なし」とか、「有給取得できます」とか書いてあるわけじゃないですか。でもそれって普通に考えたらわかると思うんですけど、求職者を惹きつけるために作られているから、正直本当かどうかってわかんないんですよね。そういうことが、もうホームページを見ている人からすぐわかるわけですよ。

田村:なるほど。

高木:例えば田村さんが電気屋さんとかに行って買い物するとするじゃないですか。そうすると、電気屋さんって最近「地域最安値」とか書いてあったりするじゃないですか。

田村:書いていますね。

高木:それってそのまま信じます?

田村:いやあ、でも「最安値」って書いてあるので、他の会社さんのことを調べて一応今の時点では「最安」っていう風に僕は思っていました。違うんでしょうか?

高木:それを信じてそのまま買います?

田村:そうですね。でも一応聞きますね。最安値って書いてあるけど、「それってどういうことなんですか?」って店員さんに結構詳しく聞かないとなって思いますね。

高木:そう。店員さんに聞いたりとか、まあ普通本当かどうかって、ネットでちょっと調べたりとかすると思うんですよ。

田村:そうですね。

高木:なんでそうなのかって言ったら、結局お客さんに買わせるためにそうやって言っているわけじゃないですか。そういうことが明確に僕たちはわかるから、情報を信じないわけじゃないですか。

田村:なるほど。

高木:それで他のお店の情報を調べたりとかするわけですよね。例えば「顧客満足度」とかって言っていても、どれだけお店の人が言っていてもわかんないから、僕たちは口コミとかを見るわけじゃないですか。

田村:はい。

高木:それで、本当かどうかって検証しますよね。それで採用にも同じことが起きていて、私達の会社が、「うちはこうなんだよ」とか「こんな環境があるんだよ」って言ったところで、これは明らかに作られているってわかるから、もうお客さんは信じないんですよ。だからただサイトを綺麗に作るだけだと、あんまり意味をなさないんです。

田村:なるほど。

高木:しかも問題なのは、サイトってすぐ他社にパクられるんです。うちでお付き合いのある会社でもよくあるんですけど、「ここの会社のホームページはよくできているから、参考にしたらいいですよ。」なんてことを紹介したりするじゃないですか。それと全く同じようなサイトを作ったりするんですよ(笑)

田村:なるほど(笑)

高木:別にそれはいいんですけど、10年前とか15年前ぐらいっていうのは、見た目を綺麗にちゃんと作ったサイトがあると、結構効果を発揮していたんですよ。だけど、だんだんその必要性が認識されてきて、だんだんそういうサイトが増えていっているじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:今同じようなサイトが量産されているから信じられないし、しかも他の会社も同じようなこと言っているから、もうそれだけ見ても求職者は選べないんですよね。そうなっちゃうとどうなるかっていうと、会社の規模とか結局労働条件とかで選ばれちゃうわけじゃないですか。これは本当に陥りがちなポイントなんですよね。

田村:なるほど。会社の実情がわからない状態で仕事を探すから、ちょっとした薄っぺらい情報で会社を選んじゃうみたいな、そういう状況に陥ってしまうっていう事ですよね。

高木:そうそう。それと最近だと、従業員さんの体験談とかが書かれているサイトとかってあるじゃないですか。ああいうのを見られて、それが本当っぽく見えるから会社の実情を知った気になっちゃって、そこにネガティブなことが書かれていたら、応募に繋がらないみたいなことが起きるわけですよね。

田村:他の会社とかでもありますよね。転職したいと思った会社さんについて、給与が本当はいくらだったかみたいな、そういう情報を集めているホームページですよね。

高木:そうそう。だからそういうところってもう僕らはコントロールできないわけじゃないですか、その辺の内容っていうのは。だから、そこに行く前に自社のホームページ上にちゃんと信頼できる情報っていうのを発信していって、そこで判断してもらうということが必要じゃないですか。

田村:はい。

高木:ホームページにはその情報を出すか出さないかっていうのが、もう本当に天と地の程の違いが出るんですよね。

田村:なるほど。ありがとうございます。ちょっと1個ずつ質問していきたいんですけど、

最初のポイントのところで、お金を高額出してそれで満足しちゃったお客さんはよくないよねって話をしたじゃないですか。

高木:はい。

田村:それって僕は素人だから思うんですけど、やっぱ高額なお金を払っているんだから、ホームページ制作会社はちゃんと求人が来るような採用情報を作り込んでくれるっていうのを当たり前に経営者は考えるかなと思うんですけど、やっぱりそれでも経営者の責任として「このままではいけないな」ってやらなきゃいけない必要があるんでしょうか。

高木:だから全然だめじゃないんですよ。だけど結局ホームページを制作する会社がやることっていうのは、「売り込むためのコンテンツ」の情報をちゃんと掲載をしてくれる事なわけですよ。

田村:はい。

高木:あくまで売り込んでいくっていう話なので、結局それだけだと、基本的に今の時代って効果を発揮しないんですよね。発揮しないっていうところまではないかもしれないですけど、僕の感覚でいったら30点ぐらいのサイトにしかならないんですよ。

田村:なるほど。

高木:結局何を発信しなきゃいけないかっていうと、それはターゲットによって変わってくるんですけど、どんな会社でも基本的にはその経営者がどんな人かとか、どんな考え方をしているかみたいなことっていうのは知りたいじゃないですか。

田村:知りたいですね。

高木:でもそれって、例えばホームページ制作会社の方が代わりに書いてしまうと、人柄とかっていうものが消えちゃうんですよね。だからその部分っていうのはやっぱり社長自身が書かなきゃいけないし、もしくは話す必要があるでしょうし、最初は経営者が話している部分を文字に起こしてもらったりしてもいいかもしれないですね。

田村:なるほど。

高木:あと僕がもう1個大事にしているのは「継続」なんですよね。継続的に情報発信をしていくっていうことが、結局見ている人からの信用度を高めるポイントなんですよ。それを例えば制作会社さんとかに依頼したらめちゃくちゃお金がかかる話ですよね。その辺の覚悟があればいいと思うんですけど。

田村:「継続」っていうのはホームページ配信の中で言うと具体的にどんなものを指すんですか。

高木:だから、僕が絶対に満たした方がいいですよってポイントがあるんですけど、まず「誰が情報発信しているのかっていうことが明確である」っていうことと、あと「いつ情報発信されているかってことが明確であること」。あとは「その人の人柄が感じ取れるっていうこと」なんですよ。

田村:はい。

高木:この全てを満たすものってどんなのかって言ったら、代表的なのはブログとかSNSですよね、TwitterとかInstagramとかYouTubeとかでもいいかもしれないですよね。こんな類の情報です。

田村;なるほど。やっぱりそういう情報発信していくと、お客さんにとっても仕事探す方にとっても安心するというか信頼がおける情報になっていくという感じですか。

高木:信頼しますよね。例えばホームページとかによく「代表挨拶」とかって書いてあったりするじゃないですか。あの「代表挨拶」を本当に代表は書いているのかって。そんな風に考える人っていないかもしれないですけど、これって代表の言葉で書いてあるのかって認識するかって言ったらそうとも限らないと思うんですよ。

田村:はい。

高木:だけど、やっぱり代表のブログとか代表のInstagramとかに書かれている情報っていうのは、普通に考えたら代表が書いているものって思うと思うんですよね。

田村:そうですね。プライベートな情報も入ったりしますもんね。

高木:そうそう。それが大事なんですよね。そういう情報っていうのはだから口コミに近い情報で信じられやすいわけですよ。でも代表挨拶とかに書いてある文章っていうのはもう絶対作り込まれているから、そこまでの信用度ってないんですよね。日付がないからいつ書かれているかわかんないし、信頼されないんですよ。

田村:なるほど。

高木:信頼される情報を書きましょうということで、その中でも僕は圧倒的に「ブログ」を推奨しているってことなんですよね。

田村;確かにいつ発信したかの日付もわかりますし、自分が発信したっていう気持ちがやっぱり乗る文章ですから、それは良い情報発信ツールかもしれないですね。

高木:そうそう。まず絶対信頼性があるし、あと何よりいいのは、ブログって結構な文字数書かなきゃいけないじゃないですか。Instagramとかでも結構文字数書けるし、書いてもいいんでしょうけど、ブログっていったら普通、500文字以上とか1000文字とか書くと思うんですよ。これって書こうと思ったら結構大変なんですよね。

田村:いやあ、めちゃくちゃ大変ですよ。僕も実感してますんで(笑)

高木:そうでしょ?(笑)サラサラって書けるものじゃないんですよ。何で書けないかって言ったら、考えが整理できてないから書けないわけじゃないですか。

田村:そうですね。

高木:書くとだから強烈に整理されますよね。

田村:されますね。めちゃくちゃ整理されます。

高木:というか整理しないと書けないじゃないですか。だから結構ブログ書くのはしんどいんですけどでも、それによって何が起きるかっていうと、ちなみに田村さんはもうどれぐらいブログ書いているんでしたっけ?

田村:もう80何回ぐらいまで書いて、なおかつ予約設定できるんですよね。それがもう第98回か99回ぐらいまでできています。

高木:もう100回近いじゃないですか。すごいですね。だからそこまでやっぱり書いていくと、間違いなく思考が研ぎ澄まされていくはずだと思うんですよ。これも大事で、思考が研ぎ澄まされていくと、当然文章で伝える力も増していくんですけど、話して伝える力も増していくはずなんですよ。

田村:なるほど。

高木:経営者にとって、やっぱり自分が思っていることを自分の言葉で説明するとか、伝えるって本当に大事じゃないですか。

田村:それは格言ですね。

高木:そういう意味でブログを書いて研ぎ澄ましていくっていうことが結構効果的なんですよね。

田村:そうですよね。ありがとうございます。それをホームページに織り込んでいくっていうところが重要だっていうことがわかりますね。結構時間が近づいてきたんですけども、一点ちょっと最後にお聞きしたいことがあります。

高木:はい。

田村:先ほどホームページを作るのもやっぱり高額なお金を使っていたらそれだけで満足しちゃ駄目だよみたいな話があったと思います。最終的なデザインとか見た目とかっていうのも大事じゃないですか。

高木:はい。

田村:お仕事を探す側からとしても、ホームページがやっぱりいいデザインで見た方が、「この会社は信頼できるな」っていう気持ちがわくと思うんですけど、会社にとって、自分たちでやんなきゃいけないことと、業者に頼まなきゃいけないことの線引きっていうのも大事になってくるじゃないですか。そういった上でのホームページ会社の選び方みたいなコツってあるんですか。

高木:まず自分たちがどんな人を採用したいのかっていうのを明確に頭に持っていないと駄目ですよね。それで、そのターゲットが自社に応募したいと思ってもらうためにはどんな会社のイメージを持っていただく必要があるのか、ここぐらいまではやっぱり経営者が自分で考えて、例えばこういうサイトのイメージとかっていうところまで示せたらベストですよね。

田村:なるほど。

高木:そうじゃないと、例えば会社のホームページって言ったら、立派に作った方がいいみたいなイメージってあるじゃないですか。だけど、例えば小規模な会社がすごく立派なホームページを作って、仮に採用できたとしたって、イメージと現場の実態が全然違ったら、それはもうすぐ離職に繋がるでしょっていう話なわけですよ。

田村:確かにそうですね。

高木:しかも会社の規模とか会社がしっかりしていることだけを求めている人ばっかりじゃなくて、例えば会社でアットホームな雰囲気があることが大切だと思っている人だったら、会社のホームページってそんなにしっかりしている必要ないですよね。

田村:そうですね。

高木:ちょっとくらい古臭い方がそういう印象って残るかもしれないじゃないですか。結局ターゲットによってどうホームページを見せるかっていうのは変わってくるわけですよ。この辺は僕のイメージなんですけど、ホームページ制作会社っていうのはちゃんとしているホームページ制作会社もあるんですけど、やっぱり綺麗に作るみたいなことを目的にしているホームページ制作会社も結構あります。そうなっちゃうと、結局ターゲットと作った成果物っていうのが一致しない可能性ってあるじゃないですか。

田村:ありますね。

高木:そうなっちゃったらうまくいかないですよね。制作会社がどんな感じでホームページを作っているのかっていうのを外から見極めるってなかなか難しいと思うんで、だったら初めからターゲット像とそれを踏まえたサイトイメージぐらいは自分たちで考えて、そこから相談に行った方が、失敗する確率は低いですよね。

田村:ある程度自分たちのイメージを作っておいて、「僕たちこういう風なものを作っているんですけど、貴社でしたらどういう風なホームページを考えますか?」みたいな逆質問をしていって、ホームページ業者を見極めていくみたいな感じですね。

高木:そうそう。いずれにしても自分たちでこういうサイトにしたいぐらいのイメージは大事ですね。今はインターネットで調べたらいっぱい出てくるわけじゃないですか。そこのやっぱりモデルみたいなものは自分たちでちゃんとそこまで決めて、制作会社さんに繋いだ方が、成功確率が高いと僕は思いますけどね。

田村:なるほど。確かにそうですよね。ホームページ会社って高いイメージだからどこでもちゃんとしてくれるかなと思うところはありますけども、まずは自分たちの会社の考えをしっかり固めて、そこから選ぶっていうのが大事だってすごくわかりました。ありがとうございます。本日は人材採用のためのホームページを作る際のポイントについてお話をいただきました。ありがとうございました。

高木:ありがとうございました。

無料メルマガ登録

専門コラムの他、各種ご案内をお届け中です。ぜひ、ご登録ください。

セミナーのご案内

店舗ビジネスの多店舗展開やのれん分け・FCシステム構築を進めていくため、具体的にどう取り組んでいけばいいのか、どのような点に留意すべきか等を分かりやすく解説する実務セミナーを開催しています。

セミナー一覧ぺージへ